2025/03/30

久しぶりに湯舟に浸かった。

僕の住む異国の地域は、ご多分に漏れず、お湯に浸かってリラックスするという習慣は無く、マンションの自分の部屋にもシャワーしか付いていないから、出張などでどこかの都市部のホテルに泊まらない限り、湯舟にパシャンと浸かるなんて機会はないのだ。

で、その出張に行く機会が久しぶりにあり、しかも上海のその宿泊先のホテルの部屋にかなり大きめのバスタブ(たぶん大柄な西洋人とかが入っても大丈夫なサイズ)があったので、僕は嬉しくなって、たっぷりお湯を貯め、パシャンと浸かった。

そして、勢い余って足が滑り、大きなバスタブの底に全身がするりと潜り込んで、一瞬、頭のてっぺんまで身体がお湯の中に浸かった。完全に水中に身体を浸けるなんて一体いつぶりだろうか?

前回、海へ泳ぎに行ったのが15年くらい前だから、水面を下から眺めるっていうのが、本当に新鮮で懐かしい気持ちに感じた。一瞬の出来事だったけど、水面の向こうに浴室の照明が光って見え、それがなんだか太陽みたいに映ったからだ。

子供の頃は、学校のプールで溺れかけ、渓流釣りをしていて川で溺れかけ、海水浴に行って海で溺れかけた。ってどんだけ運動神経が無いのかと言われそうだけど、そして確かに無いのは事実だけど、どちらかと言うと、それだけ水に接する機会が多い子供時代だったのである。

海も山もあるところで僕はのびのびと育ててもらった。海も山も、生(なま)の自然がどんなものであるか、大抵はとてつもなく美しく輝いていて、一方、時にとてつもなく残虐な表情を見せる、そういう世界の成り立ちを、そこから子供がたくさん学べる大切な場所だったのである。だから、そんなところで僕は子供時代を過ごしたのだから、ある意味で運がいいのだ。溺れた時は死にかかったけれど。

もちろん、その溺れている時は、悠長(ゆうちょう)に水中から水面を見上げ、反射している太陽の光の美しさを味わうなんて出来ない。でも、普通に泳いでいる時、あるいは水の中に身を漂わせている時、例えば渓流釣りをしていて、向こう岸から竿を出して釣ろうか、なんて思って対岸に渡る途中、渓流って数十センチの深さからいきなり数メートルの深さになるところがあるから、数秒間、全身が水中にドボンと浸かって、竿を握りしめながら流れに身を任せ、また足が着くところで歩き始め、対岸側でひょこっと川面から頭を出す、って事があり、そんな時は、漂(ただよ)いながら冷静に水面を見上げ、あの砕いたガラスのような美しい光の揺らめきを目にして「きれいだなぁ」と感じる事が出来るのである。

有名な「リバー・ランズ・スルー・イット」という映画をこれまで何十回と見てきたけど、そしてこの映画のファンはたくさんいるけど、あの作品には渓流好きが渓流に惹かれるエッセンスがたくさん詰まっていて、だからみんな飽きずに何度でも見てしまうのである。それは、映画の登場人物たちがやっているフライ・フィッシングをやらなくても、釣りさえしなくても(渓流をただ眺めるのが好き、渓流の風景を絵に描くのが好き、渓流のそばでキャンプをするのが好き、なんて色々な人がいる)、あの水辺の美しい風景と、せせらぎのリズムと、新鮮な空気を、映画を観るたびに思い出すからある。

そして言わずもがな、海で泳いでいれば、水中に全身を沈めた時の解放感、決して地上では味わえないリラックスした気持ちを僕たちは味わうことが出来、そう、こっちも映画で言うなら、「グラン・ブルー」を何度見ても飽きないのと同じである。

僕は日本にいる時は、休日にリビングのソファーで寝そべりYou Tube で「波の音」とか検索して、ずっと波打ち際の映像を流し、まさに波の音を聞きながら昼寝をするのが楽しみだった。平日のストレスを忘れ、よく眠れた。

あと水と言えば、二日酔いの朝にゴクゴク飲む水。あの時ほど、僕たち人間の体にとって、水ってやっぱ基本なんだよなぁ、逆にやっぱアルコールって毒だよなぁ、なんて、つかの間の後悔(どうせすぐに忘れる)と、一個の生き物として水の有難さを感じる瞬間はない。アルコールで火傷した内臓や血管の内側を、真水が沁み込みながら治癒して行ってくれる勝手なイメージをしながら、美味しく頂くのである。

そういや北斎の浮世絵にも川や海など水辺の風景はたくさん描かれ、モネは水面に映る光の反射の美しさを、キャンパスに表現するのに全力を尽くした人だった。市井の人々も芸術家と言われる人々も、みんな古来から、水に惹かれて、その美しさに魅了されて来たのだ。

やっぱり、水って、外から眺めようと、その中に身を置こうと、体の中に摂取しようと、僕たち人間にとっては特別なものだ。

水の中にドボンと浸かること、要するに泳ぐことで、人間の脳みその中にセロトニンが分泌される事が分かっている。これはメジャーな話だ。そしてセロトニンと言えば流行りの幸せホルモンだから、やっぱり水泳ってストレス解消にいいよね、泳ぐと気持ちがリフレッシュして生き生きして来るよねって話になるのだが、ではどうして泳ぐと人間の脳内でセロトニンが分泌されるのだろうか?というと、はっきり分かっていない。

分かっていないから、そこは「人間を含む生物の祖先はもともと遡(さかのぼ)ると水中から生まれ、それが数億年前に陸に上がって・・・」という、どんだけ遡るんだって怪しげな解説が生まれたりして、でもだからこそ(よく分からないからこそ)僕たちは色んな想像を自由に広げて行くことが出来る。現代科学の力によって、人間は現実の世界の仕組みをより精緻(せいち)に解明できるようになったが、相変わらず「そもそもどうして?」という生命の謎には決して辿り着けそうにないから、そこに想像する面白さが生まれ、同時に、うさん臭さが生まれるのだ。

これも今流行りの「Awe体験」(壮大な大自然などを目の当たりにする事で、肥大化した自意識が抑制され、謙虚に、そして他者への思いやりの気持ちを持てるようになる体験)という切り口で解釈するなら、水中に浸かることで、大自然の(大海原の)中に身を置いたように僕たちの脳が錯覚し、一種のAwe体験をしてセロトニンがガンガン出て来るという事になるのかもしれない。

が、これだって脳科学の仮説の一つに違いない。もちろん想像する面白さの一つではある。でもやっぱり、真実にはとうてい、人間の生物としてのスペックでは辿り着けそうにない。

あるいは、海水と羊水のミネラル成分がほぼ同じであることから、海に潜ると、我々の生まれる前の記憶が蘇り、地上では味わえない安心感を脳が感じる、という話もある。でもこれは、水の中に入った時のあの独特の感覚を説明する為に、数億年を遡るか、ちょっと遡るか、の違いでしかない。4億年前に我々人類が現れるずっと前の生物、たぶん昆虫の類が水中から地上に這い出てきて、という話よりは、自分自身が生まれて来る前の母親のお腹の中の話の方が、まだ少しは実感があって、う~ん、言われてみればそんな気もするけど、とはなる。でも、例えば真夏の太陽の下で海にパシャンと飛び込んで水の中に入った瞬間の感覚は、そういう安心感ではなく、どこまでも続くものすごく広い別の世界に自分が急に入り込んだような高揚感があって、であればどちらかと言うとAwe体験の方が近いかもしれない。

なんてぼんやり考えながら、僕は上海のホテルで湯舟に浸かっていた。ホント久しぶりに体がほぐれる感じがして気持ちがよかった。生活していて湯舟になかなか入る機会がないなんて、日本人にはちょっとした修行だね。いわば禁欲した後の解放感を、僕はお湯に浸かってたっぷり味わってからお風呂を出た。

水と接する機会の多かったそんな子供時代だが、話は飛ぶけど、UFO焼きそばのテレビコマーシャルでウーパールーパーを初めて見た時、僕はすっかりその魅力に憑りつかれて、両親に水族館へ見に連れて行って欲しいとせがんだのを覚えている。

CMをきっかけに大流行して人気者になったウーパールーパーは、当時はまだ日本の水族館にはいなくて、結局、テレビ番組の映像でしか見れなかったけど、水の中でのらりくらりしているその様子(あんまり動き回らない)が、僕はいっぺんに気に入ってしまって、いつか必ず会いたいと思った。

あんな感じで水の中でのほほんと暮らせるなら最高じゃん、なんて思ったし、いつもニコニコしているように見える口元とか、その上に乗っかっている呑気(のんき)そうなつぶらな両目とか、きっとその姿を見ただけでいいことが起こりそうな気がした。大人になってから、原産国であるメキシコでのウーパールーパーの名前が「アホロートル」であり、それは先住民の言葉アステカ語で「水で遊ぶもの」を意味することを知った時、ほらやっぱりね、と思ったものである。子供時代の僕がウーパールーパーを好きになったのは、そんな風に肩の力を抜いて水の中でタラタラ遊んでいる感じが楽しそうだったからだし、古代のアステカの民(たみ)はちゃんとそれを知っていたんだなぁと思った。

ちなみに「アホロートル」という名前は、アステカの「ショロトル」という神様の名前から来ているそうで、このショロトル神は、太陽の復活の為にすべての存在する神様たち(アステカ文明は多神教だった)が犠牲として命を捧げる事が決まった時、やべぇ、オレは死にたくないんだけど、って必死で逃げ出し、トウモロコシに変身したり、追っ手に見つかったらまた逃げ出して他の植物に変身したりしたけど、最後に両生類になって隠れていた時に捕まり、殺されてしまった。逃げて逃げて逃げまくって頑張ったけど、結局、殺されてしまった可哀そうな神様の名前を、大半はいつまでも幼生のままで成体にならない(成体になると普通のサンショウウオになる)ウーパールーパーに付けるなんてセンスがいい。アステカの民は、死にたくなくて逃げ出した神様が、いつまでも子供時代のままでいられるよう(成体になって見つかって殺されないよう)、願いを込めて、その名前を与えたのかもしれない。歴史家はアステカの人々が戦闘が大好きだったって言うけど、本当は人間というものを知り尽くした優しい人たちだったのかもしれない。

「ウーパールーパーはいないね。残念だね」

「・・・・・・」

電車に乗って連れてきてもらった水族館にはウーパールーパーはいなかった。

昭和だから、今みたいに事前にネットでいるかどうか確認して、という時代ではなかったけど、事前に電話で水族館に確認くらいは出来たはずであるが、両親はきっと面倒くさかったんだろう、ハイハイ連れてきますよ、って感じで僕を連れて行き、まぁそのウーパールーパーって生き物はいないけど、ほら、たくさん魚が泳いでいて楽しそうだよ、という感じで軽く慰めるだけだ。

僕は小学生とはいえある程度大きくなっていたから、さすがにそこでゴネる訳に行かなかった。でも本当は悔しくて大泣きしたい気持ちだった。魚なんか見たくない。イルカも特に可愛いと思わない。だいたい僕は動物園とかだって、入った瞬間に鼻に入って来るあの獣(けもの)のニオイが苦手だから嫌いなんだし、今日やって来たこの水族館も、やっぱりなんだか生臭い嫌なニオイがして不快だった。他の生き物を見に来た訳ではない。ただただ、ウーパールーパーを見たかっただけなんだ。

水族館でいる間、僕は両親に連れられ、無表情に、ときどき面白くなさそうに水槽を見て歩いていた。逆に、両親は久しぶりの夫婦の息抜きを楽しんでいる様子だった。その後ろを憮然とした小学生の僕が歩いている。

以来、そんな悔しい思いをすっかり忘れていたけど、そのあと何十年もたち、家人と名古屋にある水族館でデートしていた時、生まれて初めて、ばったりウーパールーパーに出会った。子供時代にウーパールーパーにハマった事なんて完全に記憶から無くなっていたから、不意打ちの出会いであり、そして僕は一瞬で当時のことを思い出し、ヤッター、ついに会えたんだって大喜びしてしまった。大(だい)の大人の反応ではない。

家人は怪訝(けげん)な顔をしていた。そりゃそうだろう。さっきまで平日の仕事の疲れが顔に残ったまま、つないだ手にも力なく、あらこの人、疲れが溜まっているのね、って思ってたのに、水槽の中にいるピンク色の生き物を見た瞬間、急にテンションが上がって元気になり出したのだから。異様である。

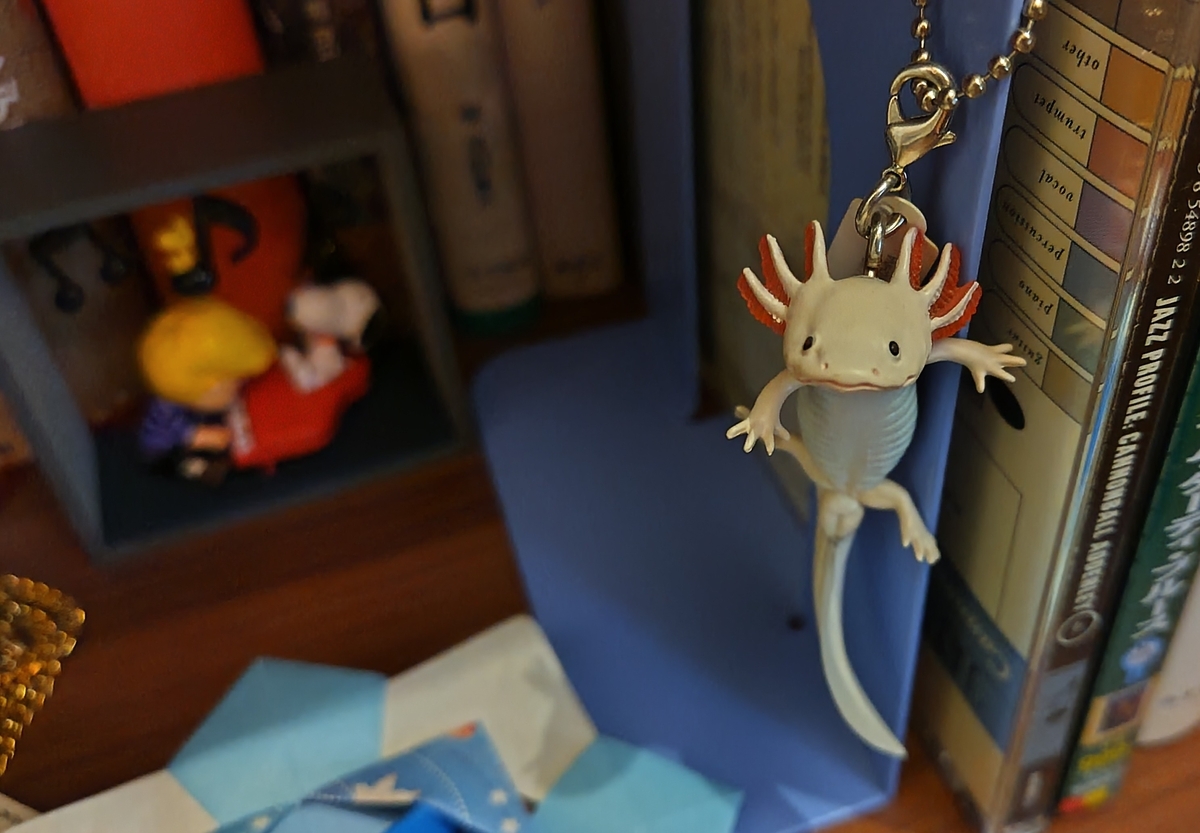

テンションが上がった僕は、ガチャガチャの置いてあるコーナーを見つけ、あったあった、やっぱりウーパールーパーのフィギュアがあったぞ、何千円かかっても絶対に出してやるぞ、オレはもう大人なんだ、何回でもやれる金はあるんだ、って意気込んでハンドルを回したら、一発で出て来たので狂喜した。他愛もない話である。

今でもそのフィギュアは僕の宝物であり、日本の自宅の書斎の本棚にぶら下がっている。一時帰国の度に、椅子に腰かけ、ふと目を合わせ、「帰ったよ」って言う相手でもある。

ウーパールーパーの正式名称は「メキシコサンショウウオ」であり、ごく一部は成体になる。要するにあの井伏鱒二の「山椒魚」と同じ生き物だ。幼生時代の愛くるしい姿は消え失せ、のっぺりした普通のサンショウウオになる。

井伏鱒二の作品に出て来る「山椒魚」はちょっと偏屈で、高慢で、会社にたくさんいるタイプだ。自分の落ち度で大きくなり過ぎて岩屋から出られなくなり、動けない、という苦しさと、決してもう二度と外の世界を見に行けないという絶望的な哀しみを抱えながら、孤独と対峙(たいじ)する物語である。この歳になって読み返したら、もはや年を取り過ぎて転職なんかできず、上や下の世代を見て自分たちの生まれたタイミングの悪さを恨み、不満だらけで、とはいえ年齢が年齢だから、今いる会社にしがみつかざるを得ない現代の中年サラリーマン達の姿を重ねて読んでしまいそうだ。

でもまぁ、世代に関係なく、年を取ってしまった人間がみんな、結局は感じることになる哀しみが、あの作品には描かれているのだろう。いつだって嫌な意味で人生は公平である。みんな公平に老い、病を抱え、死んで行く。

だから、そんな残念な山椒魚に気まぐれに意地悪され、一緒に岩屋に閉じ込められ、これも一生涯をムダに過ごさざるを得なかったカエル(被害者)が、自分が死ぬ前に山椒魚(加害者)に対して放った言葉、「別にお前のことを怒っていない」という言葉の重みさえ、今なら分かるような気がするのだ。僕も歳を重ねてしまった。

う~ん、確かにそういや、ウーパールーパーが大好きだった同じ子供時代に、地元の博物館でドラム缶みたいな水槽に入れられて展示されていた真っ黒なオオサンショウウオを初めて見た時、そいつは全然動かず、生きてるのかどうかも分からず、そこにじっと佇んでいたぞ。その姿は、なんだか岩の怪物みたいで、ちょっと怖かったのを覚えている。

不思議だ。水の中にあって、自由に動き回れずに苦しんだりこの世を諦めているように見えれば、別の見方をすれば、のほほんと暮らしているようにも見える。同じように生きていても全然違って見えるのは、見る側の人間のその時々の勝手な解釈に依るからなんだろう。

ブシュっと缶のプルタブを引き上げ、風呂上りのビールをちびちび飲みながら僕は窓際まで歩いてみた。宿泊している部屋がちょっと高層階にあるから、上海のオフィス街の夜景がずっと向こうまで広がっている。今からまた、モバイルを開いて明日の仕事の準備の続きをしないといけないけど、湯上りで気持ちがいいし、もうちょっとこんな感じで休憩しよう。

僕は、遥かかなたメキシコで暮らすウーパールーパーたちを想像してみた。太平洋を挟んだ向こう側にいるんだね。

彼らは、確かに大海につながる水の世界で生きているが、つながっている世界が果てしなく広いとか、きっといちいち気になんかせず、目の前に見えるものをじっと見つめ、味わい、楽しんでいるだけかもしれない。そんなに動き回れなくても、広い世界へ飛び出して行けなくても、悲しみや孤独や悲壮な諦めを感じることなく、ただただ、のほほんと水中での生活を楽しんでいるだけかもしれない。それは羨ましい姿だし、僕が子供時代に見て感じていた彼らの自然な姿だ。そしてきっと、生き物としてそれが自然な姿だ。

だから水中に入った時、僕たちが空間や時間の広がりを感じ、解放されたと感じるのは、実は数億年前の太古の時代を思い出す訳でもなく、母親の羊水の中を思い出す訳でもなく、大海原につながっている自分をイメージしている訳でもなく、単にそういう風に安心したり解放されたいと願う人間の強い欲望が現れているだけかもしれない。

何しろ、みんなが生きているのはヒドいストレス社会だもんね。そこはウーパールーパーたちが暮らしている世界とは全く違い、きっと不自然で歪(いびつ)な世界だ。みんな、自由で解放された気分になりたいのである。いわば歪(いびつ)な世界の歪(いびつ)な生き物である我々が、歪(いびつ)な欲望を持って暮らしているだけかもしれないのである。井伏鱒二は、山椒魚という作品を描きながら、実は、そんな歪(いびつ)な生き物である人間の姿そのものを描いたのかもしれない。

2本目の缶ビールに手が伸びそうになって、やっぱりやめた。リラックスタイムは終わり。さあ、また仕事だ。

部屋のデスクに腰かけPCを起動させてからも少しの間だけ、僕はもう一度、昔、一人で山深い渓流で釣りをし、水音を聞いて、水に浸かって、水の流れを眺めていた頃を思い出していた。もう20年近く前の話だ。東京からUターンして転職した直後だった。気持ちがクタクタだった。あの頃、そうやって一人で静かに何時間も釣り糸を垂れて、水に接する時間が僕の救いだった。

水に接しながら、世界が美しく見えるあの一瞬を、気持ちを流れに漂わせつつ、鎧(よろい)とか鱗(うろこ)が自然と自分の心から剥がれ落ちて行くかのような感覚を、もう一度、思い出していた。あれは何かから解放されるというよりは、どちらかと言うと、もとの形に戻って行くそんな感覚だった。

あれからもう20年だ。

上海の海のちょっと向こうには、僕がその20年前に釣り糸を垂らしていた美しい島国があり、そのさらにずっと大きな海の向こうには、子供時代に大好きだったウーパールーパーたちが生きているのだ。

さてお仕事。このストレス社会を、僕たちは死ぬ直前まで働き続けないとね。

そして仕事を始めれば、もう窓の外を見る事はない。

水の中に入った時の、あの懐かしい優雅な感覚も、そこにはもうない。