子供のころから本が大好きで、図書館が小学生時代の僕のお気に入りの場所だった。そしてそのまま大人になり、読書好きは大学生の頃にMAXを迎えた。当時はヘビースモーカーだったから(その後やめたけど)、セブンスターをスパスパ吸いながら一晩中、煙でモヤのかかった部屋で本を読み、朝になっても読み、そのまま昼前まで読み続けて、疲れて机の上でうつ伏せになって眠り、目が覚めたら日が暮れていた。電気をつけ、カップラーメンをすすったら、また煙草に火をつけて本を読み始める。そんな感じだった。

今は仕事で疲れた目を休めたいのと(会議までTeamsになったので、ずっとPCのディスプレイを見続けている)、老眼がひどくなって来たせいで全然本を読まなくなったが、人生をちょっと無駄にしているかも、なんてまた最近は思い始めた。本は人生を豊かにする、というのは古今東西、世界中で言われて来たことだ。

読書好きがピークだったそんな大学生時代、僕は他の本好きの例に漏れず、古本屋めぐりをしょっちゅう楽しんだ。なんせ時間はたっぷりある大学生だ。一週間近くをぶっ通しで神保町に通って過ごすこともあった。サイコーに幸せな時間だ。

古本屋というのは一軒一軒に個性があって、店主のこだわりが見え隠れする。それがまた楽しい。なぜか店の一角にガラスケースが置いてあって、骨董の能面が並べられて売られていることもある。そんなのもまた面白い。ありゃなんだろ?

今はどうか知らないけど、神保町の古本屋街は雑居ビルと雑居ビルが細い通路でつながっていて、まさに古書のハシゴが出来た。売る気があるのかないのかよく分からないような乱雑な積み上げ方で、通路狭しと茶色く焼けた古本が並べてあり、その隙間を次の店、次の店へと渡って行く感じだ。本当にワクワクして飽きなかった。

当時、ドストエフスキーが大好きで、もちろん本人の小説は全部読んだ上で読むものが無くなって、ベルジャーエフとかソロヴィヨフとかその周辺の思想家の本も読み漁っていた。思春期以降ハマっていた昭和文学や英米文学を経て、最終的にロシア文学が大好きだった頃の話だ。

そしてその本は、一軒の雑居ビルに入っていた薄暗い古本屋で見つけた。山積みに置かれた古本たちの隙間に表題が見え、僕はそれを取り出すのに、いったん手前のいくつかの本を横にどけてから手に取った。奇跡の出会いだ。古本屋で買った本は、すべてその人にとって奇跡の出会いとなる。後で思い出してみても、よくあんな場所からこれを見つけたな、って思うからだ。

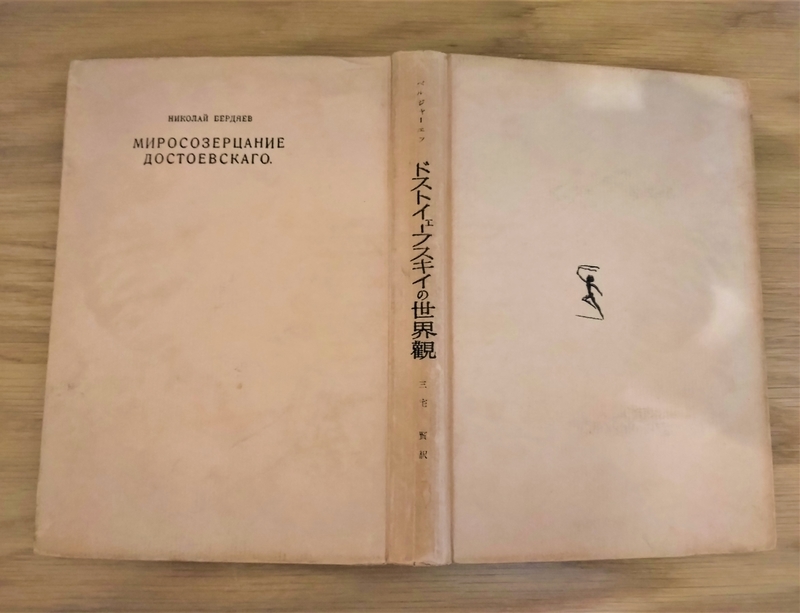

表題は「ドストエフスキーの世界観」という書籍で、昭和30年に第三版が発行されたベルジャーエフの評論だった。

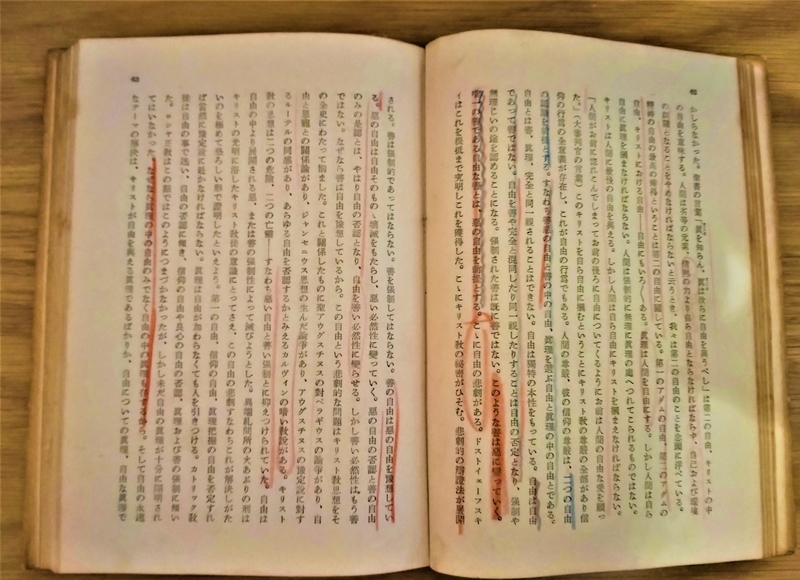

もちろん、例によって、僕は自分の部屋でセッタ(セブンスター)をスパスパ吸って中身を読みながら、この偏狭だがズバ抜けてものが深く見えてしまっているロシア男の一言一句に感嘆していたけど、その古本の特徴は、おそらく最初に買った人が書き込んだであろう線があっちこっちにたくさん引いてある事で、それが物凄く面白く感じた。前の持ち主がどの部分に興味を持ったのか、要するに「心に刺さった」のか知るのは面白いものだ。

ああ、なるほどね、そこにグサッと来たんだね、という場合もあれば、なんでこんな所にこの人は二重線を引いているんだろ?と首をかしげる場合もある。いずれにせよ、それまでその本を手に取った人々とそんな風に対話できるのも、古本を読む楽しみの一つだった。

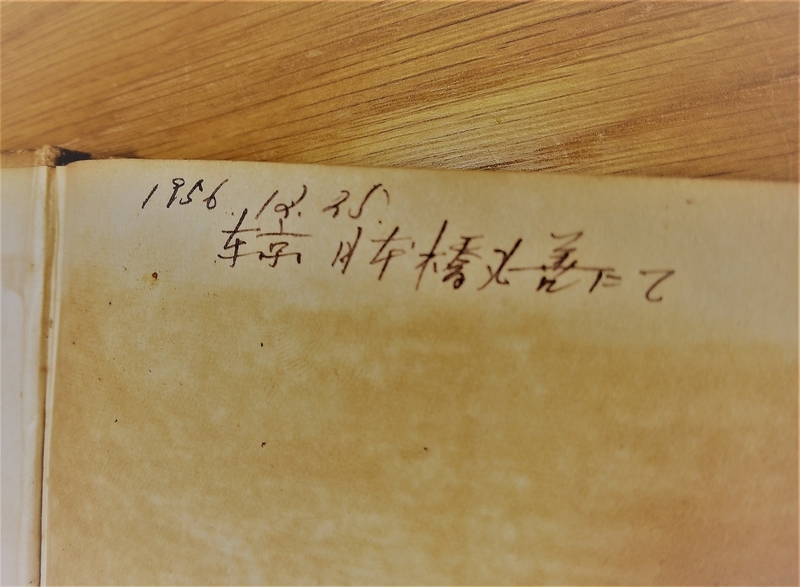

ちなみに、この本の後ろには、これを買った人が書いたと思われる文字が記載されている。「1956.12.25.東京 日本橋丸善にて」ってカッコいい筆跡だ。

1956年と言えばジェームズ・ディーンが死に、ワルシャワ条約機構が結ばれた年だ。

ワルシャワ条約機構だなんて、今の世界情勢を考えると、おいおい、本質は何にも変わらないんだねって思う。

ネットで「戦後」「丸善」「日本橋」を並べて画像で検索すると、今はない立派なビルと、白黒写真に写る集団就職でやって来た金の卵たち(若者たち)、彼らが希望と夢を胸に働き、いずれ手にする三種の神器が次々と現れる。

いったん焼け野原になって、そこから若者たちが上を目指して頑張り始めた栄光の時期に、日本橋の丸善でこの本を買った人がいるんだ、という感慨にふける。

若者たちは毎日一生懸命働き、一日一日が豊かに変化して行き、頑張れば頑張るだけ報われると、信じるに値する日々を生きていた。僕が生まれる遥か大昔の話だけど、羨ましい限りの時代だ。僕が生まれたころ、この国は改めて資源問題にぶち当たり、緩やかに坂を下り始めた。

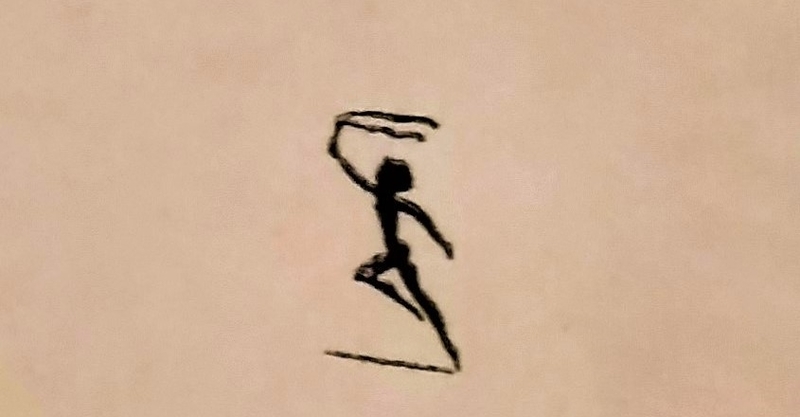

さて、この古本は「パンセ書院」という出版社が発行しているが(たぶん今はない)、思想書の翻訳が多く、裏表紙に不思議なイラストが載っている。

何だろう?女性らしき人が松明か紐をくくりつけた棒か何かを持って、走っている。走るというより何だか駆け上がって行くような姿だ。

きっと出版社を興した誰かの思いが込められているんだろな、って想像しながら、そしてその思いはきっと希望に満ちたものだったのだろうな、なんて空想しながら、書斎で時々手に取って、その不思議な姿を眺めている。

そう、希望はあるということだ。

それは人間の変わらない本質のどうしようもなさの一方で、焼け野原からでも灯(ともしび)を見つけ駆け上がって行ける人間の明るさが確かにあるということだ。僕たちはずっとニュースで、誰かの悲しい姿を見続けている。泣き叫び、これからも誰かが泣き叫び続ける。でもきっと希望はあるということ。

64年前に誰かが日本橋へ行って、丸善ビルに入り、この本を手に取って買った。

東京が焼け野原になって10年くらいしかたっていないあの時代に、誰かが世界の何かの真理を求めて、希望を胸にこの本を買ったのである。